製造業理解にオススメな本紹介①

こんにちは、カズヤんです。

ITコンサルタントに必要な資質として、

論理的思考力、クライアント業務理解、ITスキルとはよく言われます。

最近BPRに携わっていて、これって本当なんだなあとつくづく感じています。今回は、製造業の業務理解のために私が利用しているリソースを紹介したいと思います。私も学んでいる身ではありますが、先輩や知り合いのコンサルタントから聞いたテキストなので信頼できるものです。

目次:

1、製造業の業務

2、生産管理システムの情報

3、SAPのグローバル標準テンプレートの理解

4、最後に

1、製造業の業務

まずは、製造業ってどんなことしてるのかって本当にこの仕事をするまで意識したこともなくて、実際にプロジェクトに入ってみてみると、あまりに複雑で度肝を抜かれました。

「製造業」という言葉通り、ものを製造するのが業務の根幹となります。ただし、製造するためには調達したり、販売したりと製造のために必要となる機能を考慮しなければなりません。SAPのモジュールの中でも製造業の企業が用いるモジュールは、以下となります。

FI (Financial)・・・財務会計モジュール

お金が絡む箇所は基本FIモジュールが用いられます。製造関連の資材の調達や販売の場合はCOモジュールにて原価管理が行われます。簿記を学んだことのある方ならすぐわかると思いますが、SAPでは、この調達・製造・販売時に仕分けが切られて総勘定元帳に転記されるイメージです。製造業に限らず全業種の企業で用いられるモジュールです。

SD (Sales and Distribution)・・・販売・管理モジュール

製品を販売するときのプロセスをカバーするモジュールです。shippingなど貿易に関するビジネスフローも対象となります。SAPでロジスティックスといったらここのモジュールをさします。

MM (Material Management)・・・原材料管理モジュール

製品を生産する上で必要となる原材料や資材の調達をカバーするモジュールです。先述のSDよりもカバーの範囲が広いです。

PP (Product Planning)・・・製品計画モジュール

MRP(資材所要量計画)など、製造部門が行う生産計画・資材計画・生産の範囲をカバーしています。

WM (Werehouse Management)・・・倉庫管理モジュール

通常SAPでは、会社組織を

・クライアント

・会社コード

・プラント

・ストレージ

で分けているのですが、WMでは、ストレージの中もさらに細分化して、どこの倉庫にどの製品があるかを管理することができるモジュールとなっています。業界的にはこのWMモジュールの技術者の需要は高いですが、かなりマイナーモジュールのためメインでこのモジュールをやる人はあまりいないようです。

一応以下のソフテスのサイトも参照してもらえると理解しやすいと思います。

もちろん企業の規模によりもっとマイナーモジュールが用いられることもありますが、別の外部システムで代替されたりということもあるので、これぐらいかと思います。

2、生産管理システムの情報

SAPの製造業で利用されるモジュールを書きましたが、私は今SCM領域を担当しています。SAPのモジュールとしては、SD/MMが該当します。この領域を理解する上で以下の本がかなり役にたちました。

以下の本は、コンサルタントの先輩に紹介していただいた書籍で、生産管理システムを構築する上で理解する必用のあるあらゆる業務プロセスを包括的にカバーしてくれています。

生産管理に関しては、需要予測が大切なのですがその理由についても詳しく説明しているなど、いろんな事例をわかりやすく説明してくれています。

3、SAPのグローバル標準テンプレートの理解

また、基本的な業務プロセスを理解した後は、ITコンサルタントとして、SAP上でどのように実現するかを考えなければなりません。現行のSAP社のトレーニングではライセンスを購入しないとSAP Learning HUBにアクセスできないので(私は会社からアクセス権限もらってます)、以下のような公式テキストで学習する必要があります。そもそもSAP Basis出身ということもあり、SAPのテキストにはすでに触れていますが、やはり網羅性は完璧ですが、量が膨大で頭が痛くなります。

今からSAPコンサルタントを目指す方は基本的には入社前に認定コンサルタントを取得できるとは思わない方がいいです。システムを触れない以上自主学習でどうにかなる代物では無いですから...www

以下が、Material Managementのテキストです。

Materials Management with SAP ERP: Functionality and Technical Configuration

- 作者: M. Murray

- 出版社/メーカー: SAP Press

- 発売日: 2010/12/20

- メディア: ハードカバー

- クリック: 1回

- この商品を含むブログを見る

以下が、Sales & Distributionのテキストです。

Sales and Distribution With Sap: 100 Things You Should Know About...

- 作者: Matt Chudy,Luis Castedo

- 出版社/メーカー: Sap Pr America

- 発売日: 2012/03/31

- メディア: ペーパーバック

- この商品を含むブログを見る

一応、多くの企業がSAPを導入しているので、SAP内の標準ビジネスプロセスがグローバルの普遍的なビジネスプロセスとなるわけです。上の本を全部やれば大体の企業の業務プロセスがわかるというわけですww

4、最後に

恥ずかしながら、私もまだSAPの認定コンサルタント試験は取得していません。ただし、この仕事をやる以上はなるべく早く取得しないとアナリストとして心地悪いです。

記事内でも申し上げましたが、現在SAPのトレーニングはあまりオープンになっていないです(Udemyとか使えば安価でコースみれますが)。なので、個人で学習されている方々と今後も意見交換ができれば幸いです。

また、SAPのアプリ領域に触れていると、実際のビジネス領域についても興味が出てきています。製造・物流・小売業のご経験がある方なども今後は本ブログを見ていただいて、ご意見いただけるととても嬉しいです。恐縮ですが、今後ともよろしくお願いいたします。

では、今日はここで失礼いたします。

BPRプロジェクトのSAP導入案件での業務(①)

こんばんは、かずやんです。

現在は、プロジェクトのため、関西に来ております。現ファーム、コンサルティング、製造業など色々な知識を新たに吸収していますが、今回は最近の業務に関して書いていきます。

今はSAPのSCMコンサルタントとして、国内製造業のグローバルBPRプロジェクトに参画しています。このプロジェクトは大規模プロジェクトで国内でも100名以上が参画するものです。

業務としては、主に2つ任せてもらっています。

1つが商品の輸出で必要となる梱包マスターデータの整備で、もう1つがSCM領域の全ジョブの詳細設計書作成です。

1つ目の梱包マスターデータに関しては、SAPシステムに入力する梱包マスタデータ作成用入力テンプレートを用意し、テンプレート入力方法をユーザに説明し、実際に入力してもらっています。

日本だけでなく、海外にも工場があるため、先輩であるマネージャが別工場でユーザ説明のため外出することもあり、その間に私がオフィスでひたすらデータ加工をするような毎日です。また、お客様もグローバル企業ですし、我々のプロジェクトチームも半分は外国籍ですので、暗黙的にプロジェクト公用語は英語になっています。留学経験の無い純ジャパの私としては最強のリスニング訓練になっていますww

2つ目に関しては、ジョブ設計です。これは完全にSEとしての仕事です。SAPの標準機能では実現できないアドオン開発のプログラムを含むSCM領域のバッググラウンドジョブの詳細設計をしています。

詳細設計の内容としては、

ジョブの実行環境(時刻設定、SAPシステム、外部システム)、起動トリガー、後続ジョブ、ジョブステップ、フロー図、頻度、実行ユーザ権限、ロール、実行時バリアント

などを決めていきます。作成する上でオフショアの開発者達とプログラムに関する内容のすり合わせや、お客様へのヒアリングなども同時に発生します。

以前の業務が運用だったこともあるので、ある程度ジョブの概念だったり、バリアントに関する知識は持っていましたが、ジョブの設計書や業務レイヤーの知識が弱いことでのジョブの実行頻度の意思決定に関してはあまりスムーズに行えないことが多いです。本当にわからないことはインドにいるコンサルタントの友人にチャットして質問しまくっていますww

まだアナリストレベルのためあまりタスク量は多くないですが、このタスク2つだけでも1日の全部がオフィス内での電話会議というきつい1日もすでに発生しています。

初めてのプロジェクトが大規模なのでやりがいを感じる一方で、すでに自分の課題も見えて来ています。確実にビジネスに関する知識が弱いです。要するに、お客様の業務フローがいまのところわけわかめですwww

まだ始まったばかりとはいえ次の寄稿の際に成長した状態で入れるよう頑張ります。

今日は本当に現状報告だけで恐縮ですが、また、近いうちに報告させてもらいます!!

では!!

コミュニティの重要性(ITマネジメント層への提言)

こんばんは、カズヤんです。

新しいファームに入り、新たな業務に励んでおります、その傍らで色んなコミュニティを作ったり、個人事業主さんのサイトを作ったり色々と裾野を広げている今日この頃です。

タイトルにもあります通り、コミュニティの重要性とマネジメント層のリソース集める能力について書いていこうとも思います。挑戦的な内容で恐縮ですが、思うことがたくさんあるので、ぜひ読んでもらいたいです。

目次:

1、超人不足のIT業界

2、マネジメント層に求められるスキル

3、コミュニティが超活躍する時代が来る

4、終わりに

1、超人不足のIT業界

言うまでもないことですが、IT業界は慢性的な超人不足です。色々な事業会社には既存のシステムが入っていますし、システムは必ず老朽化していきます。そのため、リプレースは必須です。以下の記事も是非確認してください。

さらに昨今では、AI、IoTなどどんどん新しい技術が生まれてくるため、デジタル領域も活発にあらたなソリューションが生まれ、競争社会に身を置く企業はトップ企業が導入したりすると新たなシステム導入を検討し、SIerには美味しい話がたくさんくるわけです。圧倒的な需要があるのは言うまでもありません。

しかし、一方でIT人材はそれほど多くないのが現状です。もちろん中国やインドなどでオフショアすればいいのですが、プライム側にそもそも人がいないので、そこを回せないというのが現状なのです。

働き方改革など色々言われていますが結局旧態依然のSIerは古き良き日本の大企業のユーザ系企業だったり、独立系でもお堅い日本企業の体質が色濃く残るため、現状は何もひと昔前とそんなに変わっていないような気がします。

2、マネジメント層に求められるスキル

本題に入りますが、私が現在在籍している企業は超外資系の企業でして、結果出さないとくびになってもおかしくないような会社です。そのため、マネジメント層はリソース調達にも超必死です。リソース不足がもたらす末路を理解しているためでしょう。

そして、コンサルティング会社ではリファラル採用がよく行われます。リファラル採用とは、お友達紹介制度のようなものでして、紹介したコンサルタントに対して一定の報酬(紹介料)が付与されるようなのです。ただし、これらはマネジメント層には適用されません(おそらくシニアマネージャ以上)。本来、人材を調達することもマネジメント層には期待されているからでしょう。

現在の部門のトップに当たる方(ディレクター)や私のメンターに当たるPMレベルの方(シニアマネージャ)はかなり人を調達するために時間を割いています。メンターの方は、社内イベントだけでなく社外IT関連イベントにも超積極的に参加し交流しているそうですし、ディレクターの方に関しては、別会社の同じランクの方と食事して、人の調達の交渉を直接したりするそうです。

みなさんの会社はいかがでしょうか、部門長に人脈あります??

私は前職の部門長はあまり積極的ではなかったような気がします。それが原因かどうかはわかりませんが、私のチームは慢性的な人不足でしたし、人員配置も想像を超える適当さでした。リソース不足はITプロジェクトが荒れる原因の最たる1つのため、まじでコミュニティは大切にして欲しいです。これは、自分がつらかったので読んでいるマネジメント層の方がいらっしゃったら是非お願いします。

3、コミュニティが超活躍する時代が来る

冒頭で述べましたが、私自身も今ソーシャルで超活発にコミュニティを作っています。この人材不足であるIT界隈を長期的には救済できるようなコミュニティになるよう、得意なインフラを中心に多くのITコンサルタントやエンジニアを集めて勉強会、意見交換会を開催しています。

学生を取り囲んで、「文系だから自分にはITなんて無理だよ」と決めつけるような学生を対象にLINUXやAWSを教えられるプログラムを作っています。まだまだ第1期で小さいですが、これを読んでくださっている方々でご興味あったら是非参加してほしいです。

また、会社以外でもこのコミュニティは圧倒的な可能性を秘めていると考えています。現在まだ規模は小さく、アプリエンジニア、インフラエンジニア 、オペレータ、ITコンサルタント 、理系院生など職種も異なれば、年齢、国籍、グローバル感覚も全く異なるため、多くのアイデアがでて活発な議論が交わされます。現在は、勉強会のレベルですが、今後は学生向けコンテンツを通り越して、何かコミュニティ内でプロジェクトが発足する可能性も視野に入れています。色々な可能性にとてもわくわくしています。

さらに、最近以下の「NEW ELITE」という本が出版され、反響を呼んでいますね。私も勉強会のメンバーに紹介され3秒後にKindleで購入しました。帯に孫泰蔵さんのコメントがありますが、本当にこの本を読めば、その後にやるべきことがわかります。

著者のピョートルさんは、グーグルにおける人材育成と組織開発、リーダーシップ開発などの分野で活躍した重鎮です。現在の私の考えに100%と近い考えで、共感しました。

彼によると、2020年代では、コミュニティが武器になる旨述べています。

それは、社外コミュニティでは、別の会社、別の価値観、別の特性を持った人々が集まりイノベーションが起こりやすく、あらたなものを生み出す絶好の機会になるためです。

4、終わりに

少し、話が逸れましたが、コミュニティがもたらす効果を会社の人材調達とつなげて話したかったのです。今、伝統的な日本企業のマネジメント層がこのソーシャルの繋がりをおろそかにしていますが、そのままいくと一瞬で事業存続できなくなるので注意しましょう。

自身の経験から、しばし偏見も入っている気がするので、意見などございましたら是非とも頂戴できたらと思います。また、SAPや業務コンサルタント関連の記事は近日アップロードいたしますので、引き続きご覧いただけますと幸いです。

では、今後ともよろしくお願いします。

海外トレック (オーストラリア ACT)

こんばんは、カズヤんです。

会社を退職し、9日間ほどのモラトリアムを過ごすべくオーストラリアのキャンベラ(以下ACT: Australian Capital Teritorry) に来ております。優れた先進国は他にもありますが、個人的に知り合いが多かったり、自然が好きだったりと、オーストラリアには好きな要素がいくつかあるため、今回の短期イマージョンを強行しましたww

また、現地に姉とそのパートナーが住んでおり、彼らのビジネスのIT周りのお手伝いも旅の目的にあります。

目次:

1、ACTの魅力

2、複業が容認される社会

3、プライベートも超全力

4、最後に

1、ACTの魅力

オーストラリアの首都といったら通常、シドニーやメルボルンを連想されると思います。一応触れておきますが、オーストラリアの首都はキャンベラですwww

ACTは首都でありながら、政府主要機関オフィスと、グローバル企業の支店、さらには、オーストラリア国立大学、キャンベラ大学などが偏在し、産官学が集約された都市となっています。また、最近は開発も進んでおり地価も徐々に高騰しているようです。

▪️自然との共存

ACTは、首都でありながら近隣には、エインズリー山やバーリーグリフィン湖、また野生のカンガルーがいたりと自然が州内を覆う大自然都市です。しかし、その一方で多くの人工物も併存しているため、そのコントラストが見事な都市でもあります。

Civic内のオフィス街

Civicのオフィス街には、通信キャリア、金融機関、IT企業等多くの企業のオフィスが立ち並んでいます。オフィス街のすぐ側では、大型のショッピングモールもあったりと生活に必要なものは全て調達できます。

Civicから車で5分の場所

一方で、Civicから車で数分で、このような大自然が満喫できます。オーストラリア自体が乾燥地帯であるため、日本の自然に比べてやや茶色い印象が強いですが、とても空気は澄んでいます。日本では、東京や大阪などの主要都市は建物が密集していたり、空気が澄んでいなかったりと仕事以外の時間をリラックスできる環境であるとは言えないため、人間のメンタルヘルス的によくないと思っています。ACTは、首都でありながら、市街地から車で5分後には大自然を堪能できるため、メンタルヘルス的には最高の場所だと思います。

▪️グローバルIT企業の現地オフィス

オーストラリアにおけるビジネスの中心はシドニーやメルボルンです。ただし、ACTには多くの政府機関があるため、ITなら公共部門向けソリューション部隊が市内に点在しています。IT人材として少し興奮したのでいくつかを抑えておきました。

Civicにて、

・Ernst & Young Australia

日本でもITコンサル部門の積極採用を行なっているEYですが、オーストラリアでも積極的に採用を行なっており、コンサルタントだけでなく、エンジニアの採用もしているようです。ちょうどANUから徒歩2分ほどの距離に位置しているため、Civicの中でも一際目立っていたのでパシャりwww

・Capgemini Australia

Capgeminiは日本法人はまだ500人前後の組織であまり認知度は高くないですが、Global IT Consulting RankingではTop10に入る有名企業です。APACでは、オーストラリアの売上高は高く、オーストラリア国内にも5箇所にオフィスがあるようです。

以下は、Civicに位置するCanberraオフィスです。建物はとても古くイケてないですが、このロゴが周囲の高速道路でも大変目立っており、車移動のキャンベラ住人の中での認知度はかなり高かったです。

Belconnenにて、

・HPE (Hewlett Packard Enterprize) Australia

エンタプライズ向けサーバ王者のHPEです。日本の西大島にあるオフィスも超カッコいいですが、Belconnenのオフィスもかなりカッコいいです。Civicからは車で10分圏内で、周囲にはキャンベラ大学(UC: University of Canberra)があり学生が多い街でもあります。

▪️国会議事堂

日本の国会議事堂よりも荘厳で、この風景はオーストラリアで最もポピュラーな画ですねwww また、ACT内では、各種政府主要機関のオフィスが点在しており、この地区は高所得者が多く、雰囲気もどこか落ち着いた印象を受けます。

▪️オーストラリア国立大学(以下 ANU : Australian National University)

ANUは、Civic(街の中心部の意味)に位置しており、オーストラリアで最も優れた総合大学です。社会科学と人文系に強みを持ち、世界大学ランキングでも総合Top20にランクインしている名門大学です。ANUのキャンパスビジットは今回の旅の目的の1つでもありかなり興奮しました。

Australian National University

余談ですが、私の姉のパートナーはANUのアラムナイであり、このANUのコミュニティを活用し、起業家としての人生を歩んでおります。過去記事で触れましたが、私自身、海外大学院の学位が将来的に欲しいので今回はキャンパスビジットも含めパシャりwww

またさらに余談ですが、私の出身校はAGUなので、ANUのグッズは買いませんでした..名前似てますし...www

ANU College of Business & Economics

ANUのビジネススクールである、College of Business & Economicsにもお邪魔して来ました。中国や韓国だけでなく、東南アジアからの留学生も多く在籍しており、熱心にディスカッションしている光景が目立ちました。

2、複業が容認される社会

日本では複業が未だに認められていませんが(政府が規制緩和していますが、未だ浸透していない)、オーストラリアでは、複業が公式に認められています。

姉のパートナーは 、オーストラリアの政府機関に勤務しながら(日本でいう官僚)、就業後の時間を利用して、フードビジネスやボードゲームビジネスにて収益を得ています。日本で、政府の官僚が複業して個人ビジネスをする様子を目の当たりにすることはほとんどないし、現行ではできないはずです。

条件としては、複業によって得た収益に対してかかる法人税をきちんと納付することで認可されるということなのです。日本でも複業が着々と浸透してきておりますが、まだ現実的ではないと思います。大きな企業がどんどん推進していかないと状況は変わらないと思います。

以下が彼がやっているプロジェクトです。私も少しだけお手伝いをさせてもらっているプロジェクトです。

宣伝で大変恐縮ですが、興味があったら是非フォローしてくださいww

3、プライベートも超全力

ACTに来て、驚いたことの1つとして現地のオージーがプライベートも超全力であることが挙げられます。一例ではありますが、姉のパートナーはオーストラリアの政府機関に勤務しており、本年26歳になったばっかりですが、プロジェクトマネージャとして、10人のチームマネジメントをしているバリバリのビジネスマンです。

にも関わらず、複業、また趣味であるスポーツをほぼ毎日していてすごいです。

彼の1週間をウォッチしてみると、

月曜 18:00 - 19:00 バスケットのリーグ戦

火曜 17:00 - 18:30 登山

水曜 18:00 - 19:00 バスケットのリーグ戦

19:30 - 21:00 フリスビー

木曜 17:30 - 21:00 BBQ

金曜 18:00 - 20:00 動物保護区内のナイトウォーキング

日本人のオフィスワーカーは大抵21~22時くらいまで残業しているのが普通ではないでしょうか?私も就業後の時間で帰宅できた試しはないです。

日本から残業がなくならない理由に関して言及することは避けますが、このような趣味に没頭できる環境は誰もが切望するところであると思います。

前回の記事で、インフラエンジニアはイケてないと豪語しましたが、このように余暇が増えれば必然的に個人も自身のコンテンツを極める時間に当てられるのではないかと思いました。

4、最後に

すごく個人的な偏見でキャンベラの魅力を綴りましたが、実際日本もこれぐらい仕事にもプライベートにも積極的に取り組める場所だったらいいなと思いました。日本にはないような文化やライフスタイルで日本の労働環境を豊かにできるならば、自身がマネジメントの立場に立った際に役立つ経験になるでしょう。そういう意味では、今回のトレックは今後の活動に資するものであったと考えています。

私の生きるモチベーションにこのような労働環境を日本で実現することも1つとしているので、まずは自身のコミュニティから拡散しようと思いました。

では、今日はこのへんで失礼いたします。

【ITコンサル志望必見】第2新卒での転職体験談

こんばんは、カズヤんです。

今日は前回に引き続きキャリアに焦点をあてて、第2新卒の転職について語ります。世間一般に(特に、30代より上の大人)第2新卒で会社を移る若者に対してネガティブな見方をする風潮がありますが、そういった頭の固い方々が築きあげてきた固定観念をぶちやぶるために、第2新卒で転職するメリットと、第2新卒で転職するコツみたいなものを僭越ながら書かせてもらいます。また、私がITコンサルなので業界はITコンサルに絞らせてもらいます。

目次:

1、第2新卒で転職するメリット

2、ITコンサルに転職するということ

3、私の体験談

4、最後に

1、第2新卒で転職するメリット

▪️大幅なキャリアチェンジが可能

第2新卒で転職するメリットとして、30歳前後での業界を超えたキャリアチェンジがしづらい中でそれが可能になる点にあります。私の知る限り、エンジニアからM&Aコンサルになった先輩や、SIerエンジニアから事業会社マーケティング部署に移った友人など様々なキャリアチェンジを見てきました。

新卒入社後、40年間も働かなくてはならないのですから本当にフィットする、毎日ワクワクできる仕事に就くべきだと思いますし、様々なものの見方ができるので個人のQOLも向上すると思うのです。

▪️スキルの棚卸し

新卒で就職活動をした若者というのは大抵が自信満々なはずです。実際、私も自分に自信しかありませんでした。厳しい採用試験をパスしたわけですからそう考えることも当然です。

しかし、就職活動でプレゼンした自分のスキルというのはあくまで学生のたわごとに過ぎず、ビジネスの世界で通用するものとは程遠いはずです。さらに労働市場で普遍的なスキルでもなく、自信のキャリアを考える上では有益なものとはなりません。

会社に入り自分が身につけたハードスキルと、ソフトスキルは何なのか?

これを考える時間が今後のキャリアにおいては最も大切です。

私の場合、絶対的なハードスキルは、OS、DB、SAP Basisといったインフラの知識やスキルです。IT業界ではこのようなハードスキルを資格という形で簡単に示せるため、自分を売り込むのはとても容易です。

2、ITコンサルに転職するということ

▪️年収100万アップは普通

他の業界をあまり詳しくは知らないので恐縮ですが、基本的にコンサルの給与は高く、非コンサルからの給与アップはかなり期待できます。特に、新卒でSierにて1年職務経験がある人はかなり給与が上がると思います。新卒入社の1年目は額面300万-400万くらいでしょう。

第2新卒採用を積極的に行なっているコンサルティングファームは結構限られますが、

・Accentute

・IBM

・会計Big4 (KPMG、Deloitte、PwC、E&Y)

・Capgemini

このあたりなら、基本的にアナリスト採用で、年収450万 〜 550万円あたりは固いです、2年目に転職するとしたら、この時点で50万-250万の増額が見込めます。

▪️圧倒的なハイキャリアに進める

コンサルに詳しい方なら誰でもご存知かと思いますが、コンサルタントとしてのキャリアは新たなキャリアの可能性をもたらしてくれます。アナリストから入社して、コンサルタント、マネージャと出世した場合、以下のキャリアパスが見えてきます。

・ベンチャー起業のマネジメントポジション

・事業会社のマネジメントポジション(CIO補佐、CIO候補)

・起業

・別コンサルティング会社のマネージャ

上記であげたようなコンサルティング会社でマネージャに一旦なってしまえば、市場価値が爆発的に上がります。

戦略コンサルほど待遇はよくないですが、今後のキャリアでの成功をもたらすことは間違いないです。

3、私の体験談

みなさんがどれだけITコンサル業界に詳しいかはわかりませんが、私は極力早くマネージャになりたくて、今のファームから移ることを決意しました。というのもやはり外資系ではありましたが、どちらかというとデリバリーよりのファームでしたので昇進が究極に遅いという欠点がありました。

基本的に、第2新卒でしたらポテンシャル採用ですのでコンサルタントランクでの採用はほとんどないと思います。そのため、アナリストでの採用がメインと踏んで、1年4ヶ月で会社を離れることを決めました。

IT戦略コンサルとして、CIOアドバイザリーなどをやりたいのですが、やはりただのマネジメントコンサルタントにはなりたくないので、SAP Basisの経験を活かせるERPの導入ができ、最終的にIT戦略にジョインする前に業務コンサルで強みを発揮できる環境のあるファームを選択しました。

コンプライアンスの関係で社名は出せませんが上記のファームのいずれかで、ERPの導入コンサル部隊にジョインします。年収は100万上がりましたねwww

グローバルファームのため、業務はほとんど英語ということです。

ちなみに面接は3回で、うち2回は英語のため、英語の対策はしておいたほうがいい。

また、IT戦略コンサルではないので、ケース面接ではありませんでした。

余談ですが、私はSAPの経験者であり、英語に問題が無いため、Linkedinにて話をいただいた段階で採用はほぼ決まっていたようです。本当にありがたい話ですww

4、最後に

世間一般の意見として、

「1つの会社に最低でも3年はいた方がいい」だとか、

「今移っても何もできないから同じ会社で経験を積みたい」とか

言っている人がいますが、そういう人は一生成長しないと思います。

私自身、今回の転職活動でより客観的に自分を評価し、労働市場における自分の強みは何なのかということを考え、ずっと同じ会社でただ業務をこなしているよりも充実感がありましたし、また英語での面接のため、英語で考え、英語で自身の強みをアピールするという経験は普段の業務ではできていなかったのでとても成長したと感じています。また、結果として良いオファーをいただけたのでとても満足しています。

まだ、業務には入っていないですが、今所属しているファームよりも上流を経験できはずのため、とてもワクワクしています。

今、第2新卒で転職を検討している方々は是非1年超えたあたりから検討してできるだけ早く次の会社に移ることをお勧めします。また、それがITコンサルならばいつでも力になれると思うのでメッセージいただけたらと思います。

では、今日はこの辺で失礼します。

GDPRを適当に語る

こんばんは、カズヤんです。

今日は、世間を賑わせているGDPRについて書きます。

GDPRについては、多くの専門家やライターの方々によって書き尽くされているので、ここで詳細を述べることはしませんが、GDPRは、General Data Protection Regulationの略称で、「一般データ保護規則」とでも訳せると思います。個人情報保護法を死ぬほど厳しくしたものと捉えておけばいいでしょう。

詳細を知りたい方は以下のリンクとか見てもらうとコミカルで面白いと思います。

以下、WIREDのGDPRに関する連載です。

これらは現行のWEB2大巨頭のGoogleやFacebookに対する既存産業界からの反発のようなもので、これらTech Giantの個人情報取得の波を食い止めるために施行されたもののようです。

筆者は副業として会社に文句を言われない程度でWEBコンサルの仕事をしていて、個人事業主の方々のサイトを構築して、Google Analyticsを入れて、アクセス解析したりしてレポーティングしたりしています。

そのようなアクセスって日本だけでなく、海外からのアクセスも多く、欧州からのアクセスなんかも普通にあるわけです。今後はこのEU圏内の人々のデータの扱いは気をつける必要がありドギマギしていましたが、以下記事を読んで安心しました。

結論として、欧州向けにサービス展開しているわけでないので、お客さんのアナリティクスのログにEUユーザが数人いただけで違反になるわけではないと言うことらしい。

ふう〜、安心しましたwww

ちなみに、私はまだまだ個人でやってるレベルですが、

大きな企業の場合は大変ですね。監査法人のサイト見ましたがめっちゃガチでサービスしてますしねwww この1つ規制ができると需要が生まれる感じ面白い、ある種の財政政策www

あと、筆者が驚いたのが、

個人を特定できるものとして、

IPアドレスとcookieが例として挙げられているようで、違和感を覚えました。

IPアドレスって基本的にはNAT変換していて、グローバルIPアドレスがログで確認できるわけで、個人を特定するのって難しいのではないかと思いました。

あと、cookieもWEBサイトに登録される端末識別情報のことなのですが、これも個人特定のきっかけにはなっても、直接的に個人の特定をするものではないと思っています。

各社はcookie利用同意のポップアップを出して対応するようです。

まあ、結論から言うと個人でWEBコンサルやる分にはあまり問題ないっぽいので、今は気楽に構えておこうと思います。

では、今日はここで失礼します。

【復活】転職のご報告

こんばんは、カズやんです。

数ヶ月ぶりの更新となります。去年10月にブログを開始してから一気に記事を更新し、2月以降で身バレしまして自粛しておりましたwww

ほとぼりが冷めたタイミングでご報告ですが、

7月いっぱいで今の会社を退職し、新たなファームに移ります。

次も外資系ITコンサルですが、さらに上流に特化したファームとなります。

私は、SAP Basis運用から、SAP SD/MMの導入コンサルティングを行います。

今回の転職では、IT戦略コンサルに絞って受けていたのですが、提示された年収がSAP導入ポジションの方が高かったので、そちらにうつることになりました。どのIT戦略ファームもどのみち最初はERP導入がテーマのプロジェクトにアサインされる感があったので、それならSAPテーマメインで50万くらい多く積んでくれるファームにいこうということで決めました。

そもそもの転職の理由として、3点ほどあります。

1: 早く設計をやって見たかったため

当初は、インフラ界隈の技術に詳しいアーキテクトを目指して、業務を行なっていましたが、インフラ領域で設計をバンバンやるためには、どんなに優秀でも2~3年は運用チームで経験を積まないとできません。

正直、インフラで運用経験後に、設計もやってPMもやってとなると、30歳くらいまで時間がかかるのではないか??と自問自答することがありました。

そのため、今回インフラのアーキテクチャに詳しいビジネスコンサルタント(SAP)をやりたいと考えるようになりました。

2: グローバルな環境を求めて

今も外資系のITコンサルに勤めていますが、私のプロジェクトは国内クライアントのため、英語を使う機会はそんなに多くありません。

30歳以降、おそらく35歳以降は完全にフリーでコンサルタントをやりたいと考えています。その場合、SAPコンサル案件は日本国内だけでなく、グローバル案件が今よりも多くを占めることになるはずです。

そのため、全て英語で業務が遂行できる環境に身を置きたいと思いジョインを決めました。ちなみに次のファームは超グローバルでプロジェクトはほとんど英語のようです。

3:インフラ畑のSEは基本イケてない

言葉が強烈で大変恐縮ですが、これは本当に思っていることです。

インフラSEは、技術に詳しく、論理的でSEの鏡であることは間違いないですが、なんといっても技術しか知らない人間が多いです。挨拶もできない、挙動不審、汚いスーツ、汚い靴、だらしない髪、ゲームばかりしている.....

あげるとキリがないのですが、このような方々と一緒にいる場合、少なからず同化しないと業務はやりづらいわけで、自分が気づかないレベルがそれに適応していることに気づかされます。

私は、独立したいのでよりビジネスを理解する必要があり、自身がインフラ領域で培ったスキルを持ってして、ビジネスコンサルタントとして業務にあたりたいと思っています。

また、ここで言いたいのは、本来ITの会社なら、新しい技術を用いてより新しく、革新的なものを創造しなければならないはずです。インフラエンジニアももっと外の世界を見て、人間の世界にとって革新的なものをクリエイトすべきです。インフラエンジニアがてのつけようのないくらいイケイケになる将来を期待していますwww

終わりに、

当ブログでは、基本的に基盤エンジニア向けのコンテンツとさせていただいておりましたが、今後はビジネスプロセス、SAPのアプリケーションレイヤーの話メインとなります。いままで、多くのインフラ担当の方に見ていただいた手前恐縮ですが、今後はブログ名を以下変更いたします。

変更前:基盤エンジニアの備忘録〜フリーダムを目指して〜

変更後:CIO目指すITコンサルタントの備忘録

また、ブログドメインは今後も同じドメインで運用するつもりですので、紛らわしいですが、お許しください。

扱うレイヤーは、

インフラからアプリをすっ飛ばしてビジネスレイヤーのため、すっかり変わってしまいますが、テクノロジーやITコンサル業界に対する期待値や情熱は変わっていません。

SAPの導入や、ビジネスコンサルタントをするモチベーションでもあるのですが、短期的なゴールとして、企業のビジネスプロセスの変革を担うコンサルタントになりたいと思っています。そのため、デジタルに関する知識や、IT、経営に関わる包括的な情報を提供できるように努めます。

以上、今後ともよろしくお願いします。

SAPトランザクション参照のためのトランザクション

こんばんは、カズヤんです。

今日は、SAPにてトランザクション内容を確認するトランザクションについて紹介します。 なんかおかしいですが真剣ですwww

SAPでは無数のトランザクションが存在します。Basisだけでも何十あってもおかしくはないと思いますし、またFI、CO、SD、MM、PPなどモジュールごとでもトランザクションは存在します。また、自身でトランザクションを定義することもできます。

そんな時に、

どのトランザクションがどのプログラムと結びついているのか??

トランザクションが含まれるパッケージ、権限などは一体何だろうか??

だとか必ず確認しますよね!!

トランザクションコードSE93にてトランザクションを実行しましょう。

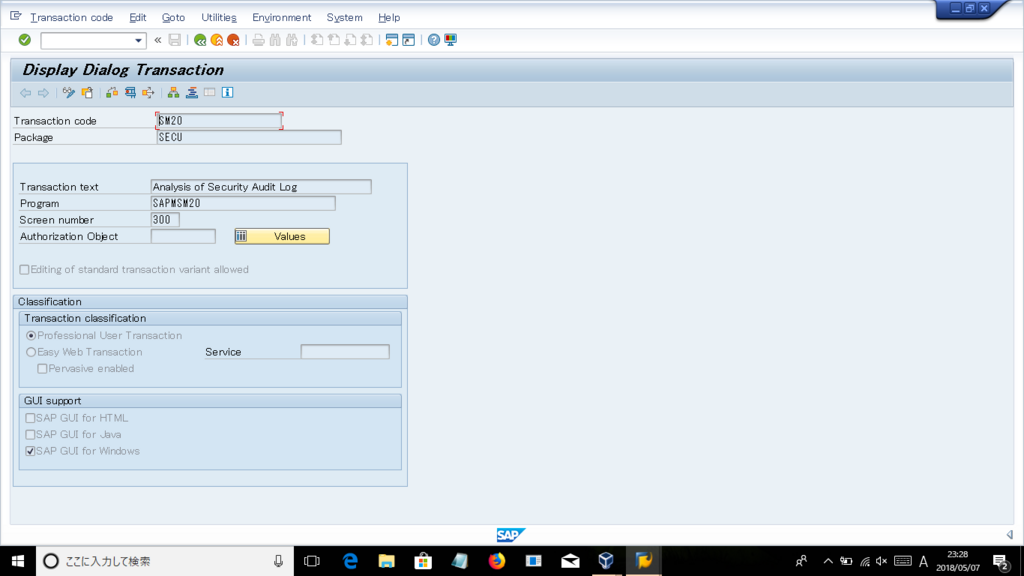

SE93を実行すると、このような画面が現れます。

この検索欄(Transaction Code)に調べたいトランザクションを入れます。

例えば、SM20を入れて検索すると、こんな感じでトランザクションに関する情報が全て表示されます。

トランザクションの概要は、Trasaction textに記載され、パッケージやプログラムも表示されます。スクリーンナンバーはぶっちゃけ謎です(アプリが見るのかな??)

※ここで注意なのが、SAPでは、SM01というトランザクションも存在します。SM01はSAPトランザクションロックのためのトランザクションですが、トランザクションの詳細が書かれていて、SE93の昨日と誤解しやすいです。恥ずかしながら私自身も本日まで、SM01を使っててトランザクションを調べていました。 ただし、SM01ではトランザクションをクリックしただけでロックがかかってしまうので、本番機では絶対に使わないようにしましよう。これまじで危険です!!

トランザクションのロックに関してはまた次回書くとして、SE93は是非とも使いましょう。

Basisやっている人の一助になれば幸いです!!

では、今日はここで失礼します!!